「相続」と「生前贈与」の違い

相続とは亡くなった方の財産を相続人が引き継ぐことで、生前贈与とは生きている間に財産を送ることです。相続と生前贈与は、渡す側と受け取る側が同じであっても、手続きや税金のルールは大きく異なります。そのためここからは、相続と生前贈与の違いについて、わかりやすく解説します。

相続とは?

相続のメリットは、基礎控除があることです。財産が基礎控除額を超える場合のみ相続税が発生するため、マンションやアパート、戸建ては、多くの場合非課税となります。ほかにも配偶者控除などがあり、相続人によっては節税が可能です。

一方でデメリットは、遺産の分割方法を巡って親族内でトラブルが生じるリスクがあることです。疎遠だった親族が表れたり、仲の良かった兄弟が揉めてしまったりするおそれがあります。また、相続には複数の書類の準備が必要です。法定相続人全員の押印が必要な書類もあり、相続人には多くの手間と時間がかかります。

-

メリット

- ・相続人によっては、基礎控除に加えて控除も受けられて

節税になる。 - ・遺言書に詳しく記載する場合は、相続のルールが明確で

手続きがスムーズ

- ・相続人によっては、基礎控除に加えて控除も受けられて

-

デメリット

- ・遺言書に明記されていないと、親族以外に贈与できない。

- ・相続のトラブルが発生する可能性がある。

生前贈与とは?

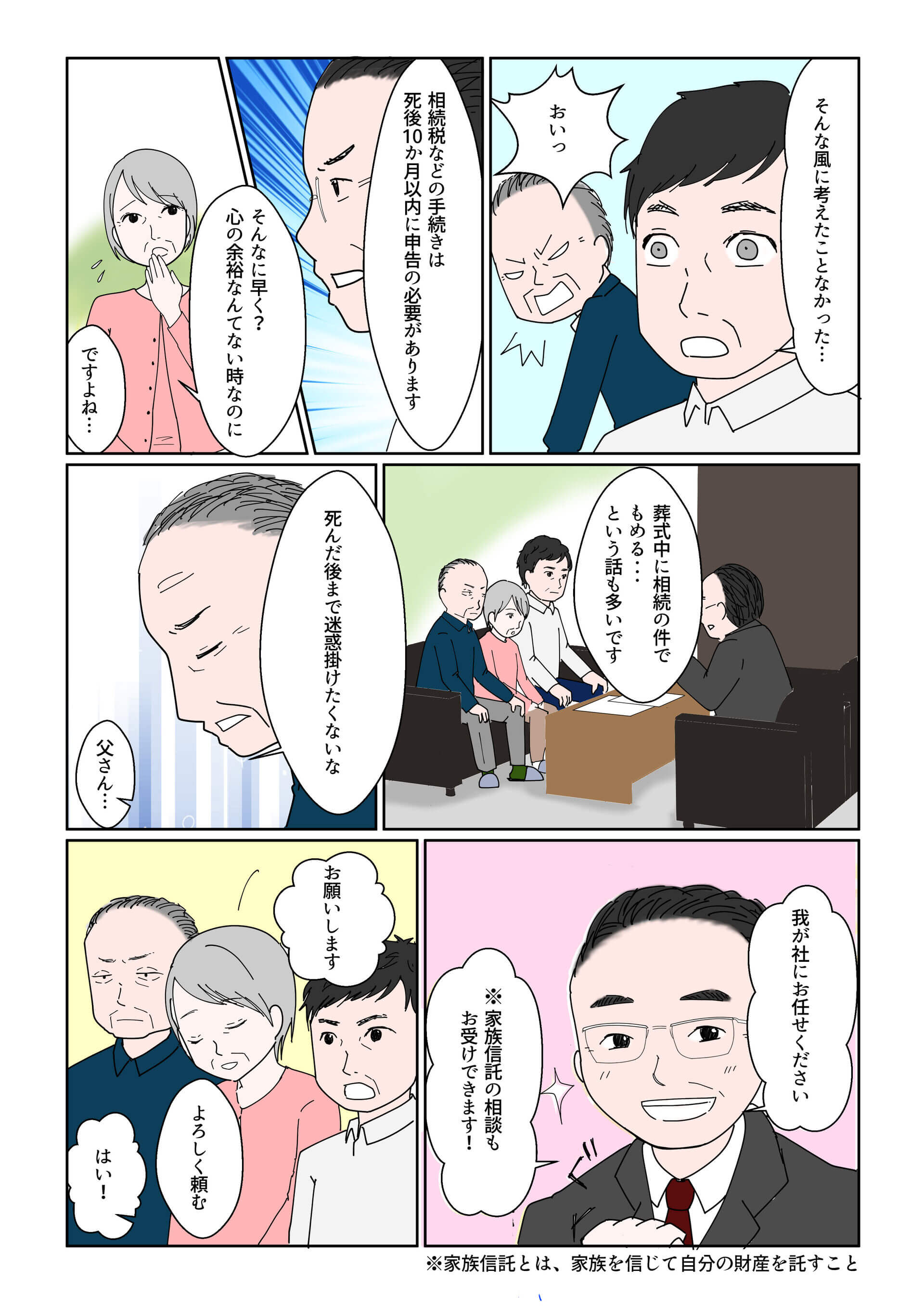

また、相続では被相続人の死後10か月以内に相続税の申告・納付が必要です。つまり、短期間に協議と手続きを済ませる必要があり、相続人に多くの手間がかかります。一方で生前贈与なら、比較的ゆとりのある計画的な手続きが可能です。

ただし、多くの財産を贈与すると、その後の生活が圧迫されてしまう可能性があります。専門知識がないと損をしてしまうことがあるため、専門家への相談がおすすめです。

-

メリット

- ・相続後のトラブルを避けられる。

- ・相続時精算課税を選択すると節税できる場合がある。

- ・住宅を売却して「暦年贈与」を行えば節税できる。

- ・婚姻期間が20年以上の配偶者への贈与なら、

配偶者控除が使える。

-

デメリット

- ・贈与税以外の税金も掛かるケースもある。

- ・専門知識がないと無駄な費用が掛かるリスクがある。

不動産は「相続」と「生前贈与」のどちらが良い?

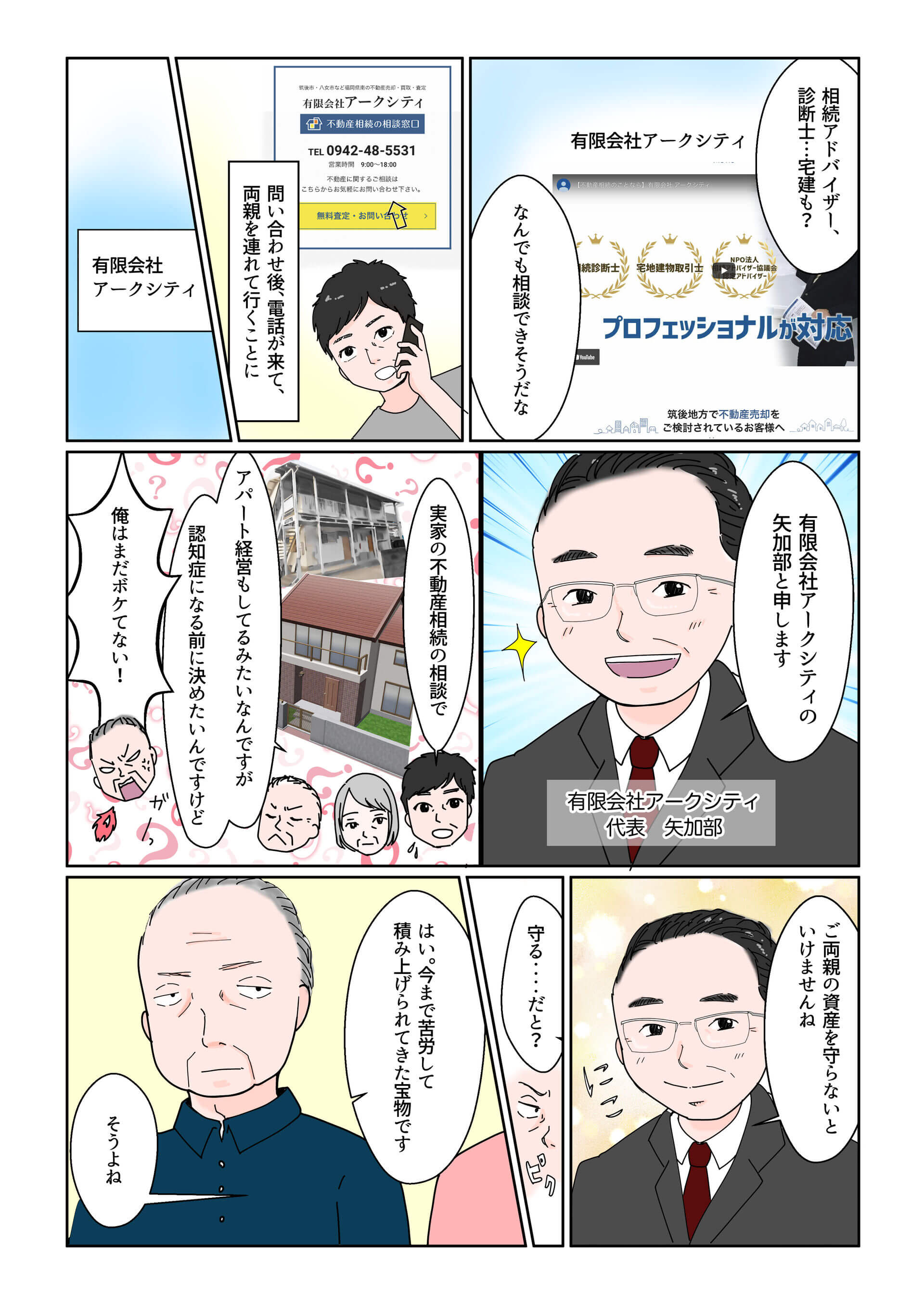

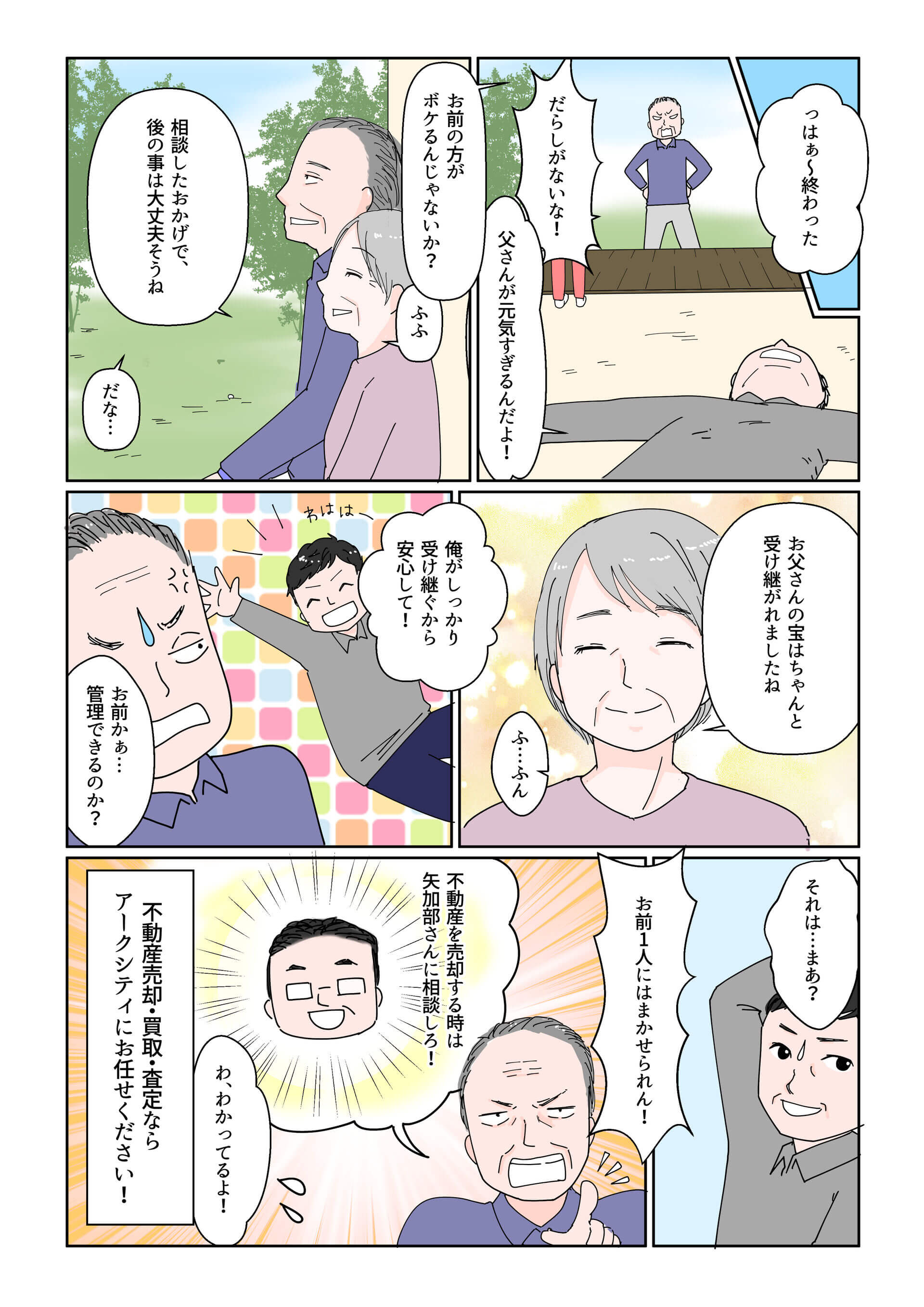

「不動産相続の相談窓口」加盟店である当社では、大切な財産を賢く相続・贈与するお手伝いをしております。お客さまの意向や財産の種類などに合った方法を提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

-

不動産の「相続」が向いている人

- ・配偶者に負担をかけたくない場合。

- ・相続人が少なく、資産の分与が明確にできる場合。

-

不動産の「生前贈与」が向いている人

- ・今後も高騰する可能性がある物件を引き継ぎたい場合。

- ・配偶者や親族以外の人に不動産を譲りたい場合。

- ・相続人の中に不動産を分与したい人がいる場合。

- ・不動産価値が低く、将来的にも高くなることが

見込めない場合。

生前贈与と遺産相続の

どちらが良いかは

資産の内容や状況によって

変わりますので、

専門的な知識が必要です。

売れるまで一切費用がかからない「完全成功報酬型」なので

安心しておまかせください!

不動産相続の相談窓口とは?

不動産相続の相談窓口とは

「不動産のプロによる相続サポート」

の全国ネットワークです。

不動産は価値がわかりにくく、分割するのも難しいため、相続トラブルの原因となることが多いです。知識がないまま手続きを進めると損をすることもあるため、まずは不動産のプロである「不動産相続の相談窓口」にご相談ください。また安心・納得の手続きを進めるためには、専門家にすべてまかせるのではなく、最低限の知識を学んで要所要所で自ら判断することが大切です。そのため当社では、相続に関する勉強会を定期的に開催しております。できる限りご本人やご家族で解決するための知識をお伝えいたしますので、お気軽にご参加ください。

認知症になると

資産が凍結されるって本当?

認知症に伴う資産凍結のリスク

-

遺言が無効になる

重度の認知症になると「意思能力」がないと判断され、遺言書作成や生前贈与なども無効になってしまう可能性が高いです。本人が自分の意思だと主張しても認めてもらえないため、認知症が進行する前に意思を明確にしておくことが大切です。

-

不動産の売買ができない

認知症になると自らの意思による売買行為も認められないことがあります。特に不動産のような金額が大きい契約は、認められない可能性が高いです。介護施設入居後などの将来的な売却を検討している場合は、認知症が進行する前に対策を施す必要があります。

-

預貯金の引き出しができない

認知症になると自分の預貯金であっても、引き出せなくなってしまいます。また、本人が意思能力を失っていると判断されると、代理人による引き出しも認められません。生活費や入院費も引き出せなくなり、ご家族による負担が必要になります。

認知症に伴う資産凍結の対処方法

-

任意後見

「任意後見」とは、認知症によって意思能力がなくなる前に、家族などと後見契約を結んでおくことです。公正証書によって任意後見人を決めておくことで、意思能力が不十分になった際に任意後見人による事務手続きが認められます。

-

法定後見

「法定後見」とは、すでに意思能力が不十分な場合に、家庭裁判所が成年後見人を定めて保護・支援する制度です。成年後見人は本人に代わって法律行為をしたり、本人による不利益な法律行為を取り消したりできます。

-

家族信託

「家族信託」とは、財産の所有者に代わって家族が管理や処分を行う方法です。認知症になる前に信託契約を結んでおくことで、認知症になってからも財産管理を引き継いでもらえます。認知症になる前から継続してまかせられることがメリットです。

家族信託は、

家族内で財産管理ができるとして

注目されている

財産管理方法の一つです。

高齢化や長寿化によって認知症患者が増えているなかで、家族信託への注目も高まっています。これまでの財産管理における認知症対策では、任意後見制度が一般的でした。任意後見制度は、家庭裁判所の監督のもとで進められるため、本人の意思が反映されにくい側面がありました。しかし家族信託なら、不動産の管理を信頼できる家族に委託することで、本人や家族の意思にもとづいた自由度の高い財産管理が可能です。

家族信託は、委託者・受託者・受益者の三者で行われます。まず委託者(財産の所有者)が受託者(家族)を選び、契約を結びます。契約後、受託者は「善管注意義務」などの義務のもと、財産の管理・運用が可能です。また、受託者の財産管理よって生まれた利益は、受益者(受託者以外の家族など)に渡せます。どの認知症対策を選べば良いのか迷っている方は、お気軽にご相談ください。

-

家族信託のメリット

- ・財産管理が委託者の判断能力に影響されない。

- ・委託者の思い通りに財産の承継・事業継承を決定できる。

- ・遺族がハイリスクな不動産の共有をしなくて済む。

- ・成年後見制度より柔軟な取り決めもできる。

- ・相続による遺族の負担を軽減できる。

- ・倒産隔離機能が使える。

-

家族信託のデメリット

- ・長期間にわたり受託者が契約内容に拘束される。

- ・信託している不動産の損失を別の信託財産で

相殺できない。 - ・税務申告の手間がかかる。

- ・直接的な節税対策にはならない。

- ・信託した財産にはいずれ相続税がかかる。

- ・相談できる専門家が少ない。

漫画で紹介

「資産相続はお早めに」